UNA SCELTA DI VITA

Elide Cabassi, aveva studiato un anno a Mosca (tra il 1988 e il 1989), grazie ad una borsa di studio all’ istituto di lingua russa Pushkin; poi nel 1992, la decisione di tornare e di restarvi. Una scelta singolare e non solo, per un artista. Sembrerebbe più logico, infatti, trasferirsi a Parigi, a Londra o a New York, nell’eldorado del mercato dell’arte e del circuito che determina mode e successi. Di solito, chi viene a vivere qui lo fa per un trasferimento temporaneo di lavoro. Mosca, tuttavia, può attirare più di Big Apple. E certo, gli spazi e i cieli immensi, la fervida psicologia di russe e russi, il diffuso atteggiamento filosofico verso la vita, la considerazione in cui è tenuta l’arte, costituiscono un richiamo importante e di ben altro tipo da quello cui siamo abituati in occidente. Elide ama Mosca anche per i suoi grandi parchi, gli immensi boschi che la attraversano, la miriade di boschetti che si trovano spesso nel retro delle case.

Nata nelle montagne bresciane da un padre minatore e da una madre sarta di campagna, ultima di tre sorelle e sei fratelli, ha vissuto a Vigliano d’Asti, un piccolo paese del Piemonte, dove si era trasferita la famiglia e in cui ritorna ogni anno. Dopo il diploma di pittura all’accademia di belle arti di Firenze, nel 1990 in questa città viene organizzata la sua prima mostra personale. In seguito, espone a Milano, a Pechino, Zurigo, Monaco di Baviera, nei musei d’arte di Pskov e Iaroslav, in varie gallerie e strutture di Mosca.

Nel 2002, Irina Musika, discute la propria tesi di laurea sulla sua opera pittorica, presso la facoltà di storia dell’arte dell’università statale di Mosca.

Abilitata in Italia all’insegnamento di educazione artistica, ha insegnato a Mosca nella scuola italiana C. Vinci e in quella russa – la scuola/asilo sperimentale n.1835. Tuttora collabora con il gruppo composto da docenti, filosofi, psicologi, linguisti, del Centro metodologico per un’attività nuova nel campo del’istruzione, diretto dal filosofo Iuri Gromiko.

UNA POETICA DEL SILENZIO – IL GIUDIZIO DI VITTORIO STRADA

Ecco quanto scrive il maggiore slavista italiano sulla pittura d’Elide:

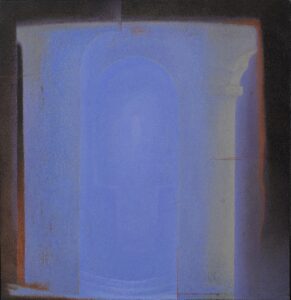

Una poetica del silenzio: ha senso definire così una particolare manifestazione pittorica, quando la pittura in generale è per eccellenza arte muta, priva d’ogni articolazione di suono, a differenza della poesia e della musica? Ha senso se una pittura sembra dipingere l’assenza d’ogni rumore, d’ogni perturbamento, d’ogni agitazione: il silenzio, appunto, come quiete, superiore armonia aperta all’ascolto, al raccoglimento, alla preghiera. Dipingere il silenzio significa rivolgersi a due dimensioni che trascendono la comune realtà di ciò che è immediatamente circostante: la dimensione interiore e la dimensione cosmica, ovvero due infiniti che sconfinano l’uno nell’altro, dando vita ad un Vuoto che non è non-essere, ma Essere totale, nella cui insondabile vastità soltanto può risuonare il Logos, il Verbo, l’interrogazione e l’invocazione, il dialogo con se stessi e con l’Altro.

L’arte, l’insieme delle sue forme privilegiate, anche un’arte sonora come la musica, è la custode del silenzio e, come tale, protegge chi è capace del suo ascolto, andando al di là dello spazio esiguo dell’Io per uscire in quello sconfinato di tutti gli Io passati, presenti e venienti e di ciò che misteriosamente li sovrasta e li abbraccia e che, sotto varie denominazioni, si chiama Dio. La poetica del silenzio, percorso dal soffio di una presenza insondabile, è la poetica che dischiude il non detto e il non dicibile, una poetica in cui la forma e il colore, la figura e la macchia, il ritmo e il concento sono gli stemmi di un Tutto che è al di sopra di tutto, icona di un Silenzio che è Luce, l’Aperto, radura nella selva, speranza per entro la derelizione.

Per saperne di più su di lei e la sua pittura abbiamo rivolto alcune domande ad Elide Cabassi.

Tredici anni fa, decise di trasferirsi in Russia. Perché una giovane pittrice sceglie di andare a vivere non a Parigi o a New York, ma a Mosca?

È una domanda che mi viene rivolta spesso, specialmente dai russi, che non si capacitano di come io possa preferire il loro freddo paese ad altri paesi più “facili” o alla solare Italia, per la quale nutrono una passione particolare.

Posso dire che in questa terra la mia anima ha trovato fin dall’inizio una dimora a lei consona; la sua luce bianca, il suo silenzio, i suoi immensi boschi di betulle, il suo orizzonte ampio e sempre lontano, certe icone , certe chiese del nord, ma soprattutto la sua incredibile ricchezza umana, con la sua miriade di volti, la sua cultura e profonda spiritualità, sono tra le cose che mi rendono così caro questo paese, che se pur tormentato da una storia dolorosa, a ragione, veniva definito da M. Cvetaeva, il paese dell’anima.

In certi suoi grandi quadri – come nel ciclo «Barriere» e in «Rosso inverno» – si vedono file e file di persone d’ogni età che attraversano lo spazio. Hanno qualcosa a che vedere con la storia?

Sì, queste file di persone sono tutti coloro che colti da guerre e massacri, o vittime di offese e suprusi d’ogni tipo, fuggendo, cercano di sottrarsi alla forza schiacciante della storia che è sempre, da sempre e ovunque dettata dai potenti.

Il ciclo “Barriere” è stato dipinto nel ’91; in quel periodo gli Stati Uniti bombardavano l’Iraq e in quegli anni l’Europa, dopo il crollo del muro di Berlino, iniziò a popolarsi di tanta povera gente che per varie circostanze si era vista costretta ad andarsene dal proprio paese in cerca di lavoro, di casa, d’una vita possibile.

“Rosso inverno” lo iniziai invece a cavallo del ‘94-’95, proprio negli stessi giorni in cui la Russia iniziava a bombardare la Cecenia. Le immagini che arrivavano da Grosnij, come quelle che anni prima erano giunte da Baghdad, hanno segnato tutto il tessuto di questi e altri quadri.

Andreij Tarkovskij scrive nei suoi diari, che ciò che più lo impressiona e gli fa paura nella vita, è l’inermità dell’essere umano, tanto più inquietante, secondo lui, quando questa impotenza e fragilità dipende dal suo essere in balia del libero arbitrio e della violenza di un altro uomo. La guerra è per eccellenza violenza dell’uomo sull’uomo, ma non solo, in questi casi ad essere ferito non è solamente l’essere umano, ma tutto lo spazio circostante: l’acqua, la terra, le piante, il cielo… In “Rosso inverno” ho sentito il bisogno di dipingere questa forza devastante della guerra, ma anche il tanto “disperato coraggio”, la speranza e l’amore che tengono uniti gli uomini nelle situazioni più drammatiche e che danno loro la forza di proseguire il loro cammino.

Il popolo russo ha sofferto molto a causa della storia. Una sostanza del dolore del mondo attraversa la sua pittura come quelle file di persone attraversano certi suoi quadri. È così?

Mi sembra vi siano popoli più martoriati di altri – quello russo è forse uno di questi. Le ombre della rivoluzione, le repressioni staliniane, la seconda guerra mondiale, l’assedio di Praga da parte dell’URSS, la ferita ancora aperta dell’Afganistan, per accennare solo in parte al secolo appena trascorso, e oggi la spina nel fianco della martoriata Cecenia tuttora soffocata dall’occupazione russa, dalle mafie locali e dai gruppi di estremisti ceceni, sono motivo di intimo dolore per tanti russi. Questa sofferenza, come quella che pervade il mondo intero, non può non far parte di me e del tessuto della mia pittura.

Queste fiumane di persone lei le chiama «la perduta gente». Ma in Dante questa espressione è usata per coloro che sono condannati all’inferno, perduti per sempre perché non c’è più alcuna speranza. Nei suoi quadri questa perduta gente sembra piuttosto la gente che soffre per l’esistenza, gli inermi, l’anonima gente che popola in grande maggioranza la terra. È così?

Osip Mandelshtam, in un verso del ’37, scriveva che il mondo è un purgatorio. Mi sembra che in generale sia proprio così, ma questo è particolarmente evidente in quei paesi, che strategici per la loro collocazione geografica o per la loro ricchezza di materie prime, sono sede di sanguinosi e interminabili conflitti.

Ma basta a volte semplicemente guardarsi intorno, là dove ci si trova, o andare nelle periferie degradate di una qualsiasi città del mondo, anche la più ricca, per vedere il purgatorio. Sono questi i luoghi della “perduta gente”, degli “invisibili”, come li definiva Simone Weil, che però a differenza di quella dell’inferno dantesco, sa che vi può essere una via d’uscita e la cerca. Io dipingo gli esseri umani nel loro andare e cercare, e nel rappresentarli in cammino, vedo che ciò che più di tutto li sostiene e dà loro coraggio, è l’amore – a mio parere, l’unica vera salvezza per l’uomo.

Nel quadro «Tra la luce», dipinto nel ’99, è invece raffigurato un gran numero di persone immerse nella luce, in una trasparenza stratigrafica, come una filigrana. Cos’è la luce nella sua pittura?

La luce è una promessa, è preludio di “qualcosa d’altro” – sento a volte il desiderio di creare e donare agli altri, ma anche a me stessa, delle immagini fatte di sola luce.

In questo quadro, una catena umana ininterrotta di uomini e donne di razze e generazioni diverse, immersi nella luce ma essi stessi fatti di pura luce, si muovono in uno spazio al limite del materico: essi vanno verso quella soglia fondamentale che separa e nello stesso tempo unisce la vita e la morte – è questo un camminare verso ciò in cui si è già immersi. Emerge qui una realtà umana che travalicando i confini totalizzanti della storia e della natura stessa, si muove in uno spazio senz’ombra alcuna, senza dolore alcuno.

Mi sembra che questo luogo di luce sia presente in ognuno e che appaia con maggiore evidenza nei momenti in cui la tenebra si fa più fitta intorno a noi – una sorta di rifugio, dove il nostro essere si può raccogliere, ma anche dove può trovare ospitalità l’essere di chi ha perso questa possibilità dentro di sè.

È questo il luogo, grazie al quale nelle situazioni più dolorose l’uomo può salvare il proprio essere e a volte anche quello di chi gli sta accanto.

In questa stanza recondita di se stesso, l’uomo può addirittura salvare Dio – più o meno così scriveva Etty Hillesum nei suoi diari, poco prima di morire ad Auschwitz nel 1943.

Lei ha esposto a Pskov, invitata dal Museo d’arte di questa antica città dove si sviluppò nel 400 e nel 500 una celebre scuola pittorica di icone. E ancora: un quadro raffigura idealmente Andreij Rublev, ed altri due sono intitolati “Nostalgia di Leonardo” e “Omaggio a Giotto”.

C’è correlazione fra l’antica arte russa e quella italiana e tra queste e la sua pittura pur così diversa e nuova?

Il rinascimento italiano, a partire dai suoi primissimi albori fino al suo tramonto, è costellato di stelle luminosissime come Cimabue, Giotto, Masaccio, Duccio, Beato Angelico, Piero della Francesca, Antonello da Messina, Leonardo, così come negli stessi secoli lo è l’arte religiosa russa – basti ricordare F.Grek, A.Rublev, D.Chernij, Dioniso, ma anche tanti altri che non hanno lasciato il loro nome sulle proprie opere.

Pur essendo l’arte italiana e l’arte russa di quel periodo due fenomeni culturali e religiosi molto diversi, si può rintracciare in essi un’unica matrice. Si coglie infatti nelle opere di tutti questi artisti una particolare tensione spirituale e morale verso l’essere umano. È questo il loro orizzonte comune, sul quale si profila l’incontro dell’uomo con l’uomo nella luce di Dio – “luogo dell’iconostasi”, limite dove l’umano e il divino, pur nella loro separatezza, danno origine ad un’indissolubile unione. Ma il cammino che conduce a questo luogo sacro della relazione è diverso per gli artisti italiani e per quelli russi. Si può dire metaforicamente, che i primi vi giungono dalla terra, dal cielo i secondi. E questo è ben visibile attraverso le loro immagini. Più terrestri e umane le une, più celesti le altre, esse esprimono due modi diversi di vivere il divino, più come realtà immanente nel primo caso e più come realtà trascendente nel secondo caso.

Per vedere questa differenza, basta mettere a confronto anche solo due immagini: uno degli “Ecce homo” dipinti da A. di Messina con il “Salvatore” di A.Rublev. Il Cristo del primo è un uomo sofferente velato dal divino, il secondo è Dio che si vela dell’umano.

La profonda e complessa realtà spirituale che emanano le opere di tutti questi maestri e la stupefacente bellezza delle immagini attraverso cui essa viene espressa, sono ciò che più di tutto mi lega a questi maestri.

E fra gli artisti dell’800 e del 900 quali sono quelli a lei più vicini?

Nel corso della propria vita, un artista è sempre rivolto verso qualche maestro che cambia in relazione a ciò che in un dato momento lo interessa nella sua ricerca artistica. In questo senso ho avuto molte passioni, alcune delle quali ardono tuttora. Tra i pittori dell’800 penso a Turner, Corot, Courbet, Millet, Pellizza da Volpedo, van Gogh, Cezanne, Levitan (un pittore russo geniale, morto giovanissimo, praticamente sconosciuto nell’occidente), per citarne alcuni.

Tra questi, van Gogh è una figura per me particolarmente rilevante: ciò che mi colpisce particolarmente in lui, oltre alla bellezza e alla vitalità della sua pittura, è la sua tensione morale, il suo disperato desiderio d’ essere d’aiuto agli altri. Questo è testimoniato non solo dalla sua pittura e dalle sue lettere al fratello Theo, dove scrive più volte di voler fare una pittura che possa consolare l’essere umano, ma anche dalle scelte che fece nel corso della sua vita.

Tra gli artisti del 900, posso citare tra gli altri: Klee, Kandinskij, Morandi, Veisberg, Giacometti, Viani, Shile, Kollwitz, Hopper, Rothko, il gruppo COBRA, Shahn, Burri, Manzù, Tapies. E ancora, in questo mio piccolo pantheon novecentesco di artisti, due figure emergono con particolare forza: il regista Andreij Tarkovskij e Mikail Shvarzman, a mio parere uno dei più grandi pittori del secolo appena passato.

C’è una differenza fra i paesi occidentali e la Russia nella fruizione dell’arte? E più in generale, l’arte è un rapporto con l’altro?

L’arte è essenzialmente relazione con l’altro – ogni opera d’arte è una soglia, dove l’incontro e l’interazione tra l’artista e il fruitore, possono dare origine a nuove prospettive della conoscenza e dell’agire umano. Va però detto, che per quanto riguarda la pittura e in generale le arti plastiche, questo incontro, salvo rare eccezioni, purtroppo non è agevolato dalle infrastrutture espositive che museificando l’opera d’arte molto spesso l’allontanano dalle persone. Pur non essendo contraria ai musei, condivido l’idea che i musei, così come sono strutturati, siano spesso il cimitero dell’arte. Per non parlare delle gallerie d’arte che mercificando l’opera d’arte spesso ne sviliscono il senso, sradicandola il più delle volte dal suo autentico contesto comunicativo. Bisogna anche aggiungere, che il mercato dell’arte così come si è sviluppato soprattutto a partire dagli anni ’80 del secolo passato, in generale detta le mode culturali che oltretutto occupano gran parte dello spazio mediatico, e per un artista che sceglie, come ho fatto io, di rimanere fuori da questo circuito è molto difficile trovare lo spazio espositivo per il proprio lavoro e farlo conoscere. Anche questo, secondo me, contribuisce ad ostacolare quell’incontro vitale tra artista e pubblico di cui dicevo sopra.

Ma se parliamo della fruizione dell’opera d’arte in sè, senza tutta la problematica a cui ho accennato, posso dire che in Russia, il rapporto delle persone con l’arte è diverso rispetto a quello che esiste nei paesi occidentali; se in questi ultimi essa è generalmente vissuta più come un fatto intellettuale, sempre un po’ scostata dal quotidiano, qui è vissuta attraverso l’anima, come un qualcosa di intrecciato alla vita stessa e capace di trasformarla anche radicalmente. Noto però, che negli ultimi anni, soprattutto nelle generazioni più giovani, questo peculiare atteggiamento russo nei confronti dell’opera d’ arte purtroppo sta cambiando e sta diventando sempre più simile a quello europeo.

Il sistema di comunicazioni del XXI secolo, che coinvolge anche le consuetudini e i comportamenti sociali, è basato sempre di più su immagini stereotipate della realtà, che i media e la pubblicità trasmettono ossessivamente.

Che ruolo può avere l’arte in genere e nel contesto specifico del mondo di ora?

Ogni epoca ed ogni artista danno risposte differenti a questa domanda, perchè i ruoli dell’arte possono essere molto diversi. Io personalmente guardo a quel tipo di arte che cerca di rispondere al bisogno profondo dell’essere umano di relazionarsi con il mistero in cui si trova immerso, e in questo senso mi sembra che il ruolo dell’opera d’arte sia quello di creare dei ponti tra l’uomo e una realtà altra, ma anche tra l’uomo e l’uomo, l’uomo e la natura, il cosmo, il divino… In questo gettare ponti, l’arte può scandire momenti di conoscenza, mostrarci momenti di rivelazione, liberarci.

In senso assolutamente opposto si muovono il più delle volte i mass media, che salvo rari casi, sono nelle mani dei “potenti” che guidano stati, posseggono capitali, manovrano mercati finanziari, sono alla testa di multinazionali, mafie, ecc. Ai “potenti” principalmente serve un essere umano dalla mente disgregata e dalla coscienza svuotata: solo in questo modo essi lo possono facilmente manipolare secondo i propri fini. In questo senso, salvo delle eccezioni naturalmente, gran parte del sistema generale di comunicazione, che è anche quello che ha un maggiore potere mediatico, ha un ruolo determinante: entrare nelle zone più profonde dell’animo umano e disorientarlo per poterlo plasmare a proprio piacimento. “Il prossimo, cercate solamente di stordirlo” fa dire Goethe nel suo Faust, ad un direttore di teatro rivolto al poeta drammaturgo. Ed è proprio questo che si cerca di fare.

C’è da dire inoltre che i mass media assolvono a questo compito senza porsi alcun limite etico: le immagini visive, verbali, ecc. di cui si serve, oltre che stereotipate, sono aggressive, volgari, imperative, estetizzanti. Non manca neppure il cinismo – che dire di fronte al fatto che i mezzi di comunicazione riescono a trasformare in spettacolo persino le tragedie umane!

L’arte e naturalmente quella parte dei mass media che si tiene fuori dal coro, possono essere un importantissimo contrappeso a tutto questo, perchè là, dove si cerca di abbruttire l’uomo, essi cercano di aiutarlo a rimenere integro nel suo essere. Parlo naturalmente non di quell’arte asservita al mercato, a ideologie, a velleità personali o ad altro ancora, ma di quell’arte fedele a se stessa, libera.

E lei come pittrice, quale sente essere il suo ruolo? Cosa la induce a dipingere?

Io vorrei, con i miei quadri, far volgere lo sguardo delle persone, spesso così frettoloso e disattento, verso la bellezza e la sofferenza, non solo umana, che attraversano la vita. Anche se non ritengo che la bellezza possa salvare il mondo, sono convinta che la sua presenza nella vita dell’uomo possa inclinarlo verso la bontà. Penso infatti che solo la bontà insieme alla pratica della giustizia possano, se non salvare il mondo, diminuire almeno in parte il tanto dolore di cui è intriso.

È soprattutto dentro questa inquietante e incomprensibile coesistenza di sofferenza e bellezza nella vita, nel mondo, tragica dicotomia, di cui fin da bambina ho percepito la presenza, che trova origine il mio impulso a dipingere.

Per me dipingere, significa delimitare sulla superficie del quadro una zona di luce, sia che io voglia esprimere il positivo o il negativo dell’esistenza. Mi sforzo di creare un luogo adatto ad accogliere il più profondo dialogo di me con l’altro, che non può avvenire se non in uno sforzo comune di tensione verso l’alto, in una dimensione di verticalità. Ma questa relazione trova il suo vero senso solo quando chi dialoga esce dal perimetro ideale dell’immagine per agire nella realtà della vita, per portarvi amore e giustizia.

Ed un’ultima domanda: da tanti anni lei si occupa dell’educazione estetica di ragazzi e bambini – cos’è per lei quest’attività?

Sì, da tanti anni porto avanti un lavoro didattico-pedagogico nel campo dell’estetica, sia come ricerca teorica che come insegnamento. Questa mia attività è orientata quasi completamente verso l’infanzia: questo, perchè sono completamente affascinata dal mondo del bambino, dalla sua purezza, immaginazione, libertà. Ma come insegnante e artista, più di tutto mi interessa l’infanzia, perchè è proprio in questo periodo della vita che è particolarmente attiva quella che io definisco l’“intelligenza estetica” dell’essere umano. Il bambino, oltre che essere per natura attratto dalla bellezza, è curiosissimo del mondo e ne prende possesso correndogli incontro, toccandolo, guardandolo, annusandolo, ascoltandolo, sperimentandolo, disegnandolo – insomma, egli prende a poco a poco coscienza del mondo essenzialmente “afferrandolo con i sensi”, che è proprio il significato etimologico fondamentale della parola “estetica”. Sono pochi i programmi didattico-pedagogici che tengono sistematicamente conto di questa “età d’oro” dei sensi, e questo è davvero una grande perdita. (In Italia conosco solo il caso delle scuole comunali dell’infanzia di Reggio Emilia, ispirate alla grande figura di Loris Malaguzzi).

Per quanto riguarda il mio modo d’insegnare, posso dire che mi muovo intorno ad un’idea per me fondamentale: aiutare, dare i mezzi al bambino per conoscere il mondo attraverso la bellezza, come valore sia estetico che etico. A questo fine, penso sia di basilare importanza sviluppare nel bambino la capacità di distinguere il bello dal brutto nell’ambiente naturale, culturale, morale e spirituale in cui vive, ma anche di distinguere la bellezza dalla pseudobellezza “estetizzante” da cui siamo invasi quotidianamente. Tutto questo però non basta, è necessario che il bambino sviluppi anche una capacità di “resistenza attiva” al brutto: per questo deve essere aiutato affinchè egli sviluppi un proprio linguaggio creativo attraverso cui possa dar luce alle proprie immagini estetiche, non necessariamente visuali.

Penso sia importantissimo che il bambino possa vedere la bellezza e crearla egli stesso, perchè sono convinta che mentre il brutto disintegra la forza creativa dell’uomo, lo rende passivo, indifferente, aggressivo, la bellezza, al contrario gli può dare serenità, autentica gioia, può rafforzare la sua volontà, aiutarlo a superare le difficoltà della vita, e come ho già avuto modo di dire, può volgerlo verso l’amore, la giustizia.

Traduzione dell’intervista fatta dal poeta Gaetano Marcellino a Elide Cabassi, per il giornale di S. Pietroburgo “Kifa” e pubblicata nel marzo 2006.

Inedita in italiano.